[:en]

先日、私たちが設計・監理した群馬県沼田市の「薪水書窓庵」にて「沼須人形芝居 あけぼの座」の公演が行われました。今回は人形芝居の裏方と公演後の座員の様子をご報告させて頂きます。

沼須人形芝居では遣い手一人で人形一体を操作します。基本的には片手に人形を付けて動かし、もう片方の手で人形に物を持たせたり、着物を動かしたりします。

遣い手は全身黒装束の黒衣(黒子)に扮して行います。また物語が始まると声を出せないため、話のストーリーと人形の動きを完全に理解していないといけません。長い話で1時間近くあるため、憶えるだけでも大変です。

生での語りと三味線の演奏に合わせて人形を操り、それぞれの物語を演じます。また、ここぞという場面では迫力ある効果音を追加し臨場感を出していました。

沼須人形芝居「あけぼの座」では小・中学生に長い時間かけて人形の扱いを教え、大人と一緒に舞台で演じます。

舞台裏の楽屋では、大人の座員が丁寧に子供たちの腕に人形を付けてあげていました。人形には何重にも衣装を着せていくため一人では人形を固定できません。人形を付けるだけでも大変な作業です。

これから舞台で演じるという緊張感と静けさが相まって、何か神秘的な空気が流れています。

公演後は、座員や後援者たちで小さな宴が行われました。先ほどまで客席だった土間空間では火鉢で火を起こし、鍋料理を温めています。この季節は少し肌寒いけれど室内外を一体的に使い、笑い声のあふれる賑やかな場になっていました。

座員の大人たちと子供たちが輪になって、今日の芝居のことや、これからのことなどを話しています。子供たちにとって、かけがえのない貴重な経験になっていると思います。

こうやって様々な年代の人たちが一緒になって伝統芸能を実践しながら伝えていくという活動の素晴らしさに心を打たれました。またこの建物に関われた喜びを感じれた、とても嬉しい日になりました。

これからも「沼須人形芝居あけぼの座」の公演やイベントがあれば、ご報告させて頂きます。また実際に生で見たい方は公演の予定や場所などをお伝えしますので、ご連絡ください。

サンゴデザイン/鈴木竜太

[:ja]

先日、私たちが設計・監理した群馬県沼田市の「薪水書窓庵」にて「沼須人形芝居 あけぼの座」の公演が行われました。今回は人形芝居の裏方と公演後の座員の様子をご報告させて頂きます。

沼須人形芝居では遣い手一人で人形一体を操作します。基本的には片手に人形を付けて動かし、もう片方の手で人形に物を持たせたり、着物を動かしたりします。

遣い手は全身黒装束の黒衣(黒子)に扮して行います。また物語が始まると声を出せないため、話のストーリーと人形の動きを完全に理解していないといけません。長い話で1時間近くあるため、憶えるだけでも大変です。

生での語りと三味線の演奏に合わせて人形を操り、それぞれの物語を演じます。また、ここぞという場面では迫力ある効果音を追加し臨場感を出していました。

沼須人形芝居「あけぼの座」では小・中学生に長い時間かけて人形の扱いを教え、大人と一緒に舞台で演じます。

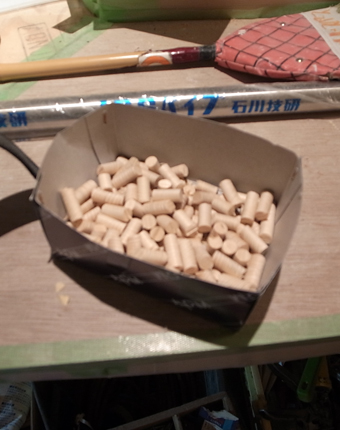

舞台裏の楽屋では、大人の座員が丁寧に子供たちの腕に人形を付けてあげていました。人形には何重にも衣装を着せていくため一人では人形を固定できません。人形を付けるだけでも大変な作業です。

これから舞台で演じるという緊張感と静けさが相まって、何か神秘的な空気が流れています。

公演後は、座員や後援者たちで小さな宴が行われました。先ほどまで客席だった土間空間では火鉢で火を起こし、鍋料理を温めています。この季節は少し肌寒いけれど室内外を一体的に使い、笑い声のあふれる賑やかな場になっていました。

座員の大人たちと子供たちが輪になって、今日の芝居のことや、これからのことなどを話しています。子供たちにとって、かけがえのない貴重な経験になっていると思います。

こうやって様々な年代の人たちが一緒になって伝統芸能を実践しながら伝えていくという活動の素晴らしさに心を打たれました。またこの建物に関われた喜びを感じれた、とても嬉しい日になりました。

これからも「沼須人形芝居あけぼの座」の公演やイベントがあれば、ご報告させて頂きます。また実際に生で見たい方は公演の予定や場所などをお伝えしますので、ご連絡ください。

サンゴデザイン/鈴木竜太

[:]

客室内の天井に天然木ルーバーを設置します。設計意図としては、照明を極力隠したいという事とカウンタースペースの特別感・高揚感の演出です。この工事は図面上では簡単に描けるのですが、実際の工事では中々職人泣かせの作業でした。

客室内の天井に天然木ルーバーを設置します。設計意図としては、照明を極力隠したいという事とカウンタースペースの特別感・高揚感の演出です。この工事は図面上では簡単に描けるのですが、実際の工事では中々職人泣かせの作業でした。 まず、割り振りを計算して初めの1本目を固定します。それを基準として他の木ルーバーをビスで順番に固定していきます。

まず、割り振りを計算して初めの1本目を固定します。それを基準として他の木ルーバーをビスで順番に固定していきます。