先日、施主家族と一緒に箱根の山へヒノキの樹木を見に行きました。工務店の社長の運転で東京から約2時間で材木屋さんの工場(木材工房あしがら)に到着しました。

この計画では、長さ9.5m、末口φ350mmのヒノキ丸太を1階から屋上まで貫通させます。この長さの木材が入る乾燥機は一般的にはないため、探し出したのが「バイオ乾燥機」です。

このバイオ乾燥機は人工乾燥機と違って、建物の形をしており大型の木材でも扱えます。人工乾燥機よりもゆっくりと乾燥させていくため乾燥時間はかかりますが、低温でゆっくりと乾燥させるので、木の細胞を壊さずに天然乾燥に近い状態の乾燥木材を作れるとのことです。

乾燥機の中はほんのり暖かく(35℃程度)、湿度が高い状態で多くの木材が積まれていました。大型の公共物件で使う木材がほとんどらしいです。

工場から更に車で30分程山の中を進んで、ついに目指すヒノキの大木に辿り着きました。大木の前に立つまじめそうな青年は、林業の親方の息子さん。

施主家族にも直接触ってもらい大きさや状態を体感してもらいました。林業の親方いわく、樹齢110年とのことです。今から110年前というと1905年(明治38年)で日露戦争の頃です。。今植えた木は、次か更にその先の世代が木材として使えるという、林業の世代を超える仕事のすごさを実感しました。

その後、林業の親方からこの辺りの山についてや、樹木についてなど沢山教えて頂きました。また伐採時期をもう少し遅らせた方がよいとのアドバイスも頂き、工務店の社長に工程を調整してもらうことになりました。完成したら東京まで見に行くから連絡して欲しいとのこと。

親方の山への愛情や、林業への誇りを強く感じました。この親父の背中を見ている次の世代の息子さんが同じようにこの山を守り、更に先へと繋いでいけることを勝手に願いつつ東京に戻ってきました。

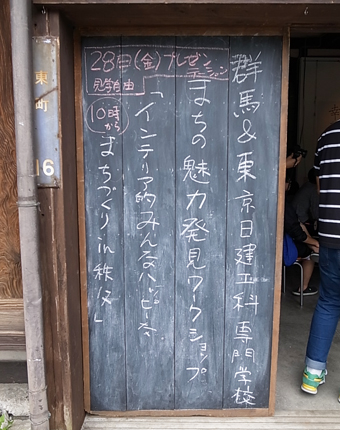

提案内容は、学生たちが実際に数日間ここに泊まり込んでまちを歩きまわり、多くの地域の人たちと会話をして、また学生同士や先生と討論しながら一生懸命考えた案なので、現実感を持ったすばらしいものでした。過去には学生が提案したアイデアが実際に製品化されたこともあるそうです。

提案内容は、学生たちが実際に数日間ここに泊まり込んでまちを歩きまわり、多くの地域の人たちと会話をして、また学生同士や先生と討論しながら一生懸命考えた案なので、現実感を持ったすばらしいものでした。過去には学生が提案したアイデアが実際に製品化されたこともあるそうです。

R状のスロープの基礎にも105角の桧の土台が緊結されています。土台が切れている部分には柱が入ります。この現場では先に全体の根太までやって床状の面をつくり作業をしやすくしてから建て方へと進んでいく工程で行なわれています。

R状のスロープの基礎にも105角の桧の土台が緊結されています。土台が切れている部分には柱が入ります。この現場では先に全体の根太までやって床状の面をつくり作業をしやすくしてから建て方へと進んでいく工程で行なわれています。 RCのスロープの先端についた制作のスチールの金物です。この金物はスロープに@1800で取付けられそれぞれ木の柱が取り付きます。

RCのスロープの先端についた制作のスチールの金物です。この金物はスロープに@1800で取付けられそれぞれ木の柱が取り付きます。