[:en]昨年になりますが奈良へ行く機会があり、様々な日本の古い建築を見て回りました。奈良と言えば有名なお寺が多数存在し、また古い住宅も多数残っています。その中でも有名な住宅をひとつ紹介させてください。

日本近代文学、白樺派を代表する小説家のひとりである志賀直哉の邸宅です。この住宅は設計を志賀直哉本人が行い、施工を京都からわざわざ呼び寄せた数寄屋大工の棟梁である下島松之助が行いました。自邸を自分で設計することは建築家の場合は多々あることですが、小説家が設計したということで大変興味深い住宅でした。自邸の場合、当然責任を自分で負うことができるので、かなり冒険した設計ができます。またこだわりも限度がなく自分が満足するまで入れられます。

この住宅は昭和4年(1929年)に完成した80年以上も前の木造二階建て住宅です。この住宅で最も特徴的な空間は「高畑サロン」と呼ばれる部屋です。ここに度々当時の文化人や芸術家などが集まってサロンとして語り合っていたそうです。

この部屋で驚かされたのは当時かなり珍しかったと思われるガラス張りの大きなトップライトです。写真では伝わりにくいのですが、部屋が南に配置されながらも、南窓からの一方向的な採光だけでなく上からも光を取入れることで、室内の空気に光と影の揺らぎのようなものが感じられます。また瓦を床材に使い80年経った今でも奇麗で風格のある床を維持しています。柱梁を見せる真壁との和洋折衷で不自然に歪なようで不思議と落ち着きのある空間でした。

大きなトップライト。これにより光だけでなく室内の天井高さも高く感じられ、空間が大きく広くなります。

瓦を使った風格のある床は部屋に対して45度振って貼っています。

軒下と天井の仕上げ。細部にまでこだわった美しさがあります。

庭からの外観。あのような大きな空間が入っているとは思えないほど低く小さく感じられます。外からは小さく感じられ、中に入ると広く感じる、このような建築は私たちが目指すべきものの一つであり大変勉強になる建築でした。

サンゴデザイン/鈴木竜太

[:ja]昨年になりますが奈良へ行く機会があり、様々な日本の古い建築を見て回りました。奈良と言えば有名なお寺が多数存在し、また古い住宅も多数残っています。その中でも有名な住宅をひとつ紹介させてください。

日本近代文学、白樺派を代表する小説家のひとりである志賀直哉の邸宅です。この住宅は設計を志賀直哉本人が行い、施工を京都からわざわざ呼び寄せた数寄屋大工の棟梁である下島松之助が行いました。自邸を自分で設計することは建築家の場合は多々あることですが、小説家が設計したということで大変興味深い住宅でした。自邸の場合、当然責任を自分で負うことができるので、かなり冒険した設計ができます。またこだわりも限度がなく自分が満足するまで入れられます。

この住宅は昭和4年(1929年)に完成した80年以上も前の木造二階建て住宅です。この住宅で最も特徴的な空間は「高畑サロン」と呼ばれる部屋です。ここに度々当時の文化人や芸術家などが集まってサロンとして語り合っていたそうです。

この部屋で驚かされたのは当時かなり珍しかったと思われるガラス張りの大きなトップライトです。写真では伝わりにくいのですが、部屋が南に配置されながらも、南窓からの一方向的な採光だけでなく上からも光を取入れることで、室内の空気に光と影の揺らぎのようなものが感じられます。また瓦を床材に使い80年経った今でも奇麗で風格のある床を維持しています。柱梁を見せる真壁との和洋折衷で不自然に歪なようで不思議と落ち着きのある空間でした。

大きなトップライト。これにより光だけでなく室内の天井高さも高く感じられ、空間が大きく広くなります。

瓦を使った風格のある床は部屋に対して45度振って貼っています。

軒下と天井の仕上げ。細部にまでこだわった美しさがあります。

庭からの外観。あのような大きな空間が入っているとは思えないほど低く小さく感じられます。外からは小さく感じられ、中に入ると広く感じる、このような建築は私たちが目指すべきものの一つであり大変勉強になる建築でした。

サンゴデザイン/鈴木竜太

[:]

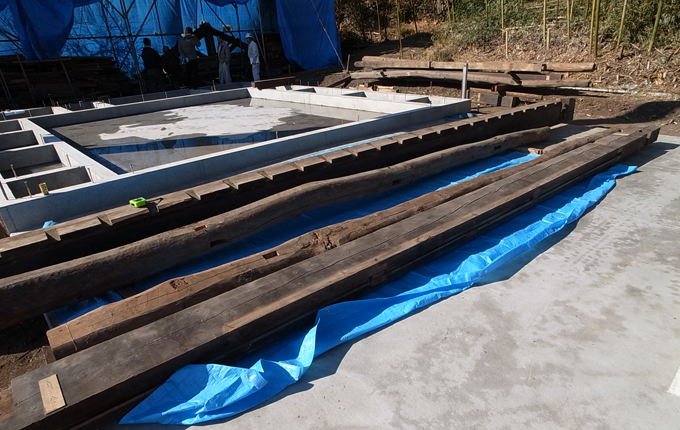

基礎工事が完了しました。この建物は用途が稽古場、舞台とシンプルであることから建築も単純明快な構成で成り立つように考えています。基礎の構成を見てもそれが分かるくらいシンプルだと思います。奥の立ち上がっている部分が舞台と最小限の諸室が入る室内空間で、手前がほぼ屋外の土間空間になります。この土間空間の使われ方がこの建物にとって重要な要素になるため、これからどのような空間が立上がっていくか楽しみです。

基礎工事が完了しました。この建物は用途が稽古場、舞台とシンプルであることから建築も単純明快な構成で成り立つように考えています。基礎の構成を見てもそれが分かるくらいシンプルだと思います。奥の立ち上がっている部分が舞台と最小限の諸室が入る室内空間で、手前がほぼ屋外の土間空間になります。この土間空間の使われ方がこの建物にとって重要な要素になるため、これからどのような空間が立上がっていくか楽しみです。 アンカーボルトの位置や本数、種類など図面通りに施工されているかチェックします。また給排水の引き込み位置も確認しました。

アンカーボルトの位置や本数、種類など図面通りに施工されているかチェックします。また給排水の引き込み位置も確認しました。