[:en]

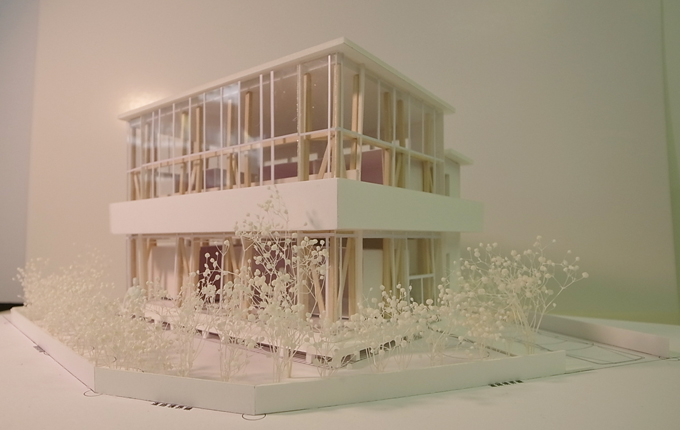

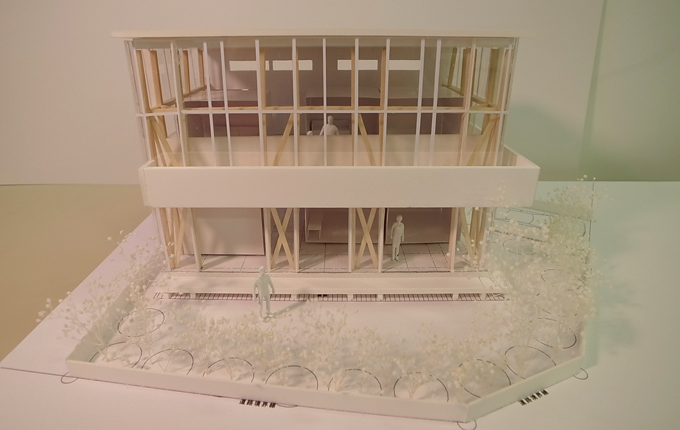

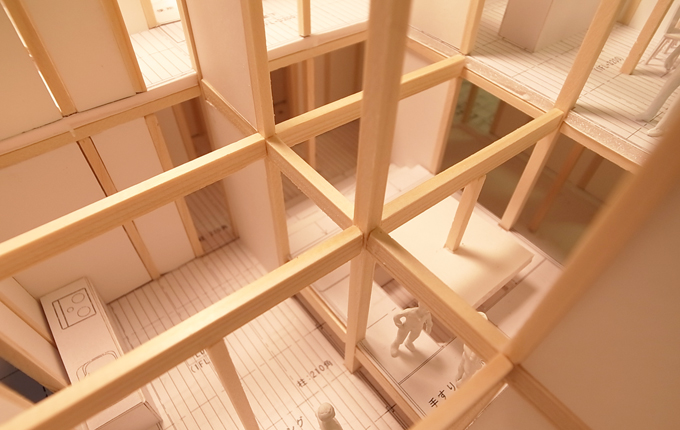

非常勤講師をさせていただいている専門学校で、後期から研究科(3年生)のCAD設計も受け持つことになりました。CAD設計という授業ですが、CADの使用方法を教える訳ではなく、設計製図と合同で設計課題に取り組みます。

今年の課題は、設計製図の先生や教員の先生と相談して「二世帯住宅」といことになりました。敷地は僕が育った埼玉県所沢市の「椿峰ニュータウン」内に設定しました。ニュータウンの歴史や現状、課題などを学生にこの課題を通して勉強してもらいたいと思います。

僕の授業初日は、学生を連れて敷地見学に行きました。久しぶりの地元散策で、学生より僕の方が興奮してしまいました。上の写真は、この椿峰ニュータウンのひとつの特徴である全長で1km以上ある緑豊かな緑道です。

椿峰ニュータウンは集合住宅エリアと戸建てエリアからなります。集合住宅の多くは5階建てですが、隣棟間隔が広く圧迫感はあまり感じません。ただ5階建てでエレベーターがないため、上層階に住む高齢者にはきついだろうなと容易に想像がつきます。

敷地周辺を撮影する学生達です。高齢化の進む椿峰ニュータウンにどのような2世帯住宅が可能か、約半年間学生達と共に考えて行きます。

戸建てエリアの風景です。各敷地に緑が多いことも特徴かもしれません。ほとんどの建物が1980年代に建てられ、築30年を経過します。本格的な改修や建て替えなどを考えないといけない難しい時期に来ています。

椿峰ニュータウンに隣接してできた新しい住宅地です。建物のつくりや敷地の取り方など、郊外住宅地の変化をはっきりと感じられました。

約半年間で学生達がどのような作品をつくれるか楽しみな授業になりそうです。

サンゴデザイン/鈴木竜太

[:ja]

非常勤講師をさせていただいている専門学校で、後期から研究科(3年生)のCAD設計も受け持つことになりました。CAD設計という授業ですが、CADの使用方法を教える訳ではなく、設計製図と合同で設計課題に取り組みます。

今年の課題は、設計製図の先生や教員の先生と相談して「二世帯住宅」といことになりました。敷地は僕が育った埼玉県所沢市の「椿峰ニュータウン」内に設定しました。ニュータウンの歴史や現状、課題などを学生にこの課題を通して勉強してもらいたいと思います。

僕の授業初日は、学生を連れて敷地見学に行きました。久しぶりの地元散策で、学生より僕の方が興奮してしまいました。上の写真は、この椿峰ニュータウンのひとつの特徴である全長で1km以上ある緑豊かな緑道です。

椿峰ニュータウンは集合住宅エリアと戸建てエリアからなります。集合住宅の多くは5階建てですが、隣棟間隔が広く圧迫感はあまり感じません。ただ5階建てでエレベーターがないため、上層階に住む高齢者にはきついだろうなと容易に想像がつきます。

敷地周辺を撮影する学生達です。高齢化の進む椿峰ニュータウンにどのような2世帯住宅が可能か、約半年間学生達と共に考えて行きます。

戸建てエリアの風景です。各敷地に緑が多いことも特徴かもしれません。ほとんどの建物が1980年代に建てられ、築30年を経過します。本格的な改修や建て替えなどを考えないといけない難しい時期に来ています。

椿峰ニュータウンに隣接してできた新しい住宅地です。建物のつくりや敷地の取り方など、郊外住宅地の変化をはっきりと感じられました。

約半年間で学生達がどのような作品をつくれるか楽しみな授業になりそうです。

サンゴデザイン/鈴木竜太

[:]